🔍 任天堂はなぜ“国内依存度が高め”なのか?

今回は決算分析記事でも触れた「任天堂の国内依存度の高さ」について、もう少し掘り下げてみます。

ファミ通ランキング常連、けれど決算は減収減益──

その背景には、任天堂という会社が“どこで、誰に、どう売っているか”というビジネス構造が大きく関係しています。

◆ ① ファミリー向けIPと“国民的キャラ”の強さ

任天堂の看板タイトルといえば…

- マリオ

- ポケモン

- どうぶつの森

- スプラトゥーン

…など、どれも“全年齢向け”“家族で楽しめる”という特性を持っています。

しかも、知名度が日本国内で圧倒的に高い。

たとえば:

- 小学生の親が子どもにSwitchを買う

- 家族で『マリオカート』や『桃鉄』を遊ぶ

- 祖父母が孫にポケモンをプレゼントする

こうした“家族間で完結するゲーム文化”が日本には根強く存在しており、任天堂はそこをがっちり押さえているというわけです。

◆ ② パッケージ文化の根強さ

日本ではいまだに「パッケージでゲームを買いたい」層が多く存在します。

- 子どもに“モノとして”プレゼントしやすい

- 中古売買・貸し借り文化が根付いている

- 所有欲を満たすパッケージ派ユーザーが多い

任天堂のゲームは、こうしたニーズと非常に相性がよく、結果として「パッケージ売上の比率が高い」=「ファミ通ランキングで強い」という構図になります。

◆ ③ 海外展開に慎重な一面も

もちろん任天堂は海外でも売れています。が、戦略としてはソニーやMSのような“ワールドワイド同時展開型”ではなく、

- まず日本で開発 → 各国にローカライズ

- 日本市場を起点にゲーム設計を考える

- 海外マーケティングは限定的(例外はポケモン)

つまり、「日本で売れるかどうか」がそのまま任天堂の売上に直結しやすい体質なんですね。

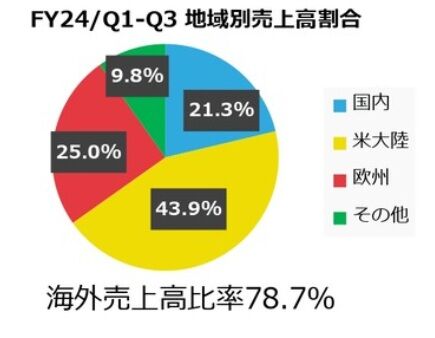

✅ 補足:海外と比較してみると…

| 企業 | 国内売上比率(目安) | 海外売上比率(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 任天堂 | 約20〜25% | 約75〜80% | 他社より「国内比重」が高い |

| ソニー(ゲーム) | 約10%以下 | 約90%以上 | 主戦場は北米・欧州 |

| カプコン | 約10〜15% | 約85〜90% | モンハンはグローバルでも人気 |

「いや、任天堂も海外比率75%くらいあるじゃん」と思うかもしれませんが、

ここで言いたいのは数字ではなく“企業文化”としての国内重視の姿勢です。

開発体制、IP設計、プロモーション方針──

すべてに「まず日本市場」という思想が根底にあります。

◆ SWITCH2は“日本向け価格”でガチに国内優先モード?

さらに、最近話題になったのが次世代機「SWITCH2(仮)」の価格戦略。

どうやら――

- 国内向けモデルの方が、海外の多言語版より価格が安くなる

- その結果、日本市場を最初から重視してる姿勢が見える

という仕様になっているとの情報が出ています💡

たとえば:

- 海外版(多言語対応):約400ドル前後

- 国内版(日本語特化):それより安く抑えられる

この価格差は、おそらく部品構成やROM容量、ローカライズコストの違いによるものと考えられますが、

それでも「まず日本市場で買いやすくするぞ!」という任天堂の姿勢がハッキリ見えるポイントですね。

◆ なぜ国内を最優先するのか?

Switch初代の販売台数:約3,000万台(国内)という圧倒的実績を持つ日本市場は、

任天堂にとって“失いたくない牙城”です。

さらに:

- コロナ禍での巣ごもり需要によってSwitchが爆発的に普及

- マリオやポケモンなど「任天堂IPの根強さ」は日本で最強

- ソフト1本あたりの長期売上(いわゆるジワ売れ)も日本特有

こうした背景から、Switch2でも

📌 「日本でまず火をつけて、次に海外へ」

という流れを狙っていると見て間違いないでしょう🔥

◆ 国内重視は「リスク」でもあるが「ブランド維持」に直結

もちろん、世界規模での競争が激化している今

国内比率が高い=リスクと見ることもできます。

ただし、任天堂にとって国内市場は

- ✅ IPのブランド価値を保つ試金石

- ✅ 家庭用ゲーム文化を維持する“最後の砦”

ともいえる重要なエリア。

だからこそ、Switch2でも「価格戦略」という形で国内優先のメッセージを

ハッキリ打ち出しているのかもしれませんね。