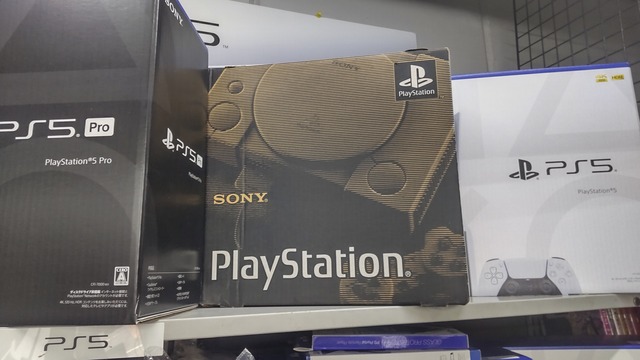

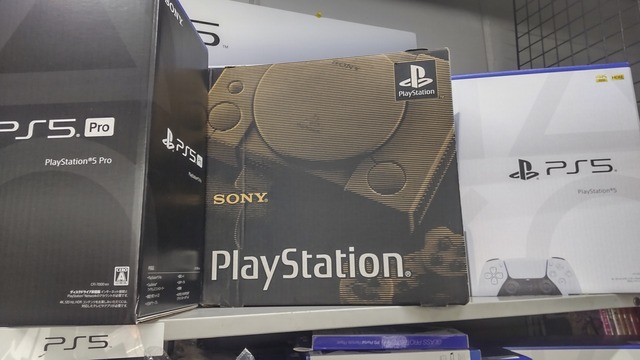

プレイステーションがもたらした“革命”と、当時のゲーム市場

当時のゲーム市場は、任天堂とセガの二強体制に、ハドソン&NECの

PCエンジンも加わり、まさに群雄割拠の時代でした。

そんな中、ソニーのプレイステーションが登場し、

ゲームの売り方・作り方を大きく変える“業界革命”を起こします。

3Dポリゴン時代の幕開けとコントローラーの進化

プレイステーションの登場によって、3Dポリゴンを活用したリアルなグラフィック表現が一気に主流化しました。

ただし、アナログスティックや振動機能といった新しい操作感を最初に実現したのは、

任天堂のニンテンドウ64です。

1996年発売のN64コントローラーが世界初の標準装備アナログスティックを採用し、

さらに1997年には振動パックを導入。

その後、ソニーも1997年末にデュアルショックを投入し、

これらの機能を高い完成度で一体化させ、業界標準の操作スタイルを確立していきました。

小売・流通構造の変化

この頃からゲームソフトの価格や販売方法にも大きな変化が生まれました。

CD-ROMの採用により、開発コストや生産コストが下がり、サードパーティが参入しやすくなったことで

ソフトの種類が一気に増加。

それまで任天堂一強だった市場に新しい流れを生み出し、

中古市場も大きく拡大していきます。

そして今──ゲームショップの現在地

結局、中古メインで営業を続けても、CDやビデオレンタル店が激減している現在の状況と照らし合わせると、

当時のような形での存続は難しかったと言わざるを得ません。

今では、ゲームショップ大手と呼ばれるゲオさんや

古本市場さんでさえも、

ゲームはあくまで一つのジャンルとして扱われ、

サブスクやリユースを組み合わせた

複合型店舗として展開しています。

■ 分岐点の先にあった「正解」

「プレイステーションが存在しなかった世界線」は、決して“理想の過去”ではないけれど、

あの分岐点でSCEが生まれたことで、業界が新しいステージに進んだのもまた事実。

たとえ中古ショップが減ったとしても、その流れの中で次の時代の遊び方を提示してきた――

それが、SCEという存在の大きさだと思います。

いま振り返ると、あのときの選択は確かに「数ある正解のうちのひとつ」だったのかもしれません。